前回(

続き)の街中癒やしシリーズは、多摩川右岸でした。今回は左岸です。

因みに皆さん、川の右岸とか左岸って、どのような規則で呼ぶかご存知ですか?

川の流れる方向を向いて、つまり、下流を向いて、右が左か、です。

多摩川なら東京側が左岸ですね。

さて、話を戻して、

前回(

続き)は右岸の等々力から布田までの、

- 暴れ多摩川の流路変更の痕跡と、

- 氾濫原であるが故に荒れ地のまま放置されていた、が故に、秀吉の小田原攻めで破れた後北条氏家臣たちが目を付け帰農し開発してきたことを見てきましたね。

左岸はどうでしょうか。

では等々力の対岸から見ていきましょう。右岸同様遡っていきます。

左岸は国分寺崖線なんですね、多摩川の暴れる限界は。で、多摩川と国分寺崖線の間は殆ど田んぼで、たまに畑が登場します。

|

| 等々力対岸から野川辺りまでの迅速測図 |

二子玉を越え野川が登場すると、国分寺崖線と多摩川の間のスペースは広がり、村々が発生します。私が個人的に、"

喜多見旧市街"と呼んでいるエリアです。

|

| 喜多見旧市街 |

しかし、ここから先、また、景色が一変します。

喜多見旧市街を過ぎ、水神前の辺りから先は、広さはそれなりにキープされているにも関わらず、またしても、殆ど田んぼ、たまに畑で、人っ子一人住んでないいないエリアとなります。

|

| 喜多見旧市街より上流部 |

等々力の対岸付近から

喜多見旧市街まで、人っ子一人いないエリアなのは理由は明白です。狭いんです。国分寺崖線が迫ってて。

喜多見旧市街では、国分寺崖線が多摩川から離れ、スペースが出来、そのスペースに村々が誕生しました。

が、

喜多見旧市街過ぎた後、広さはキープされてるのに、何故、再び、人っ子一人いないエリアになってしまったのか?

逆に、であるにも関わらず、それでもポツンとある集落は何故そこにあるのか?

−−−−−−−−−−

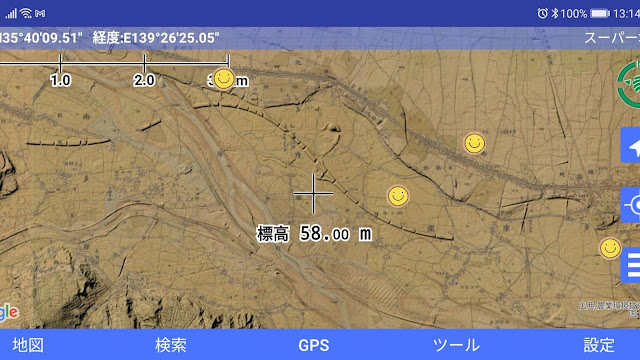

恐らくこれが答えでしょう。この陰影図で分かる通り、多摩川は、北から徐々に南下して今の位置に落ち着いたということなんです。

最初は国分寺崖線の位置にいました。ここで台地を削り、国分寺崖線が出来たわけです。多摩川の古い流路が野川ということになります。

徐々に南下し、今度は府中崖線を作りました。

更に南下して今の多摩川になってます。

この、府中崖線と多摩川との間、所謂、沖積低地が、話題にしている人っ子一人いないエリアです。

やはり、ここは一段と低いわけですね。だから洪水の危険に常にさらされているわけで、それが、人っ子一人いない理由と思われます。

|

| 陰影図 |

と、いうことで、もう答えは出たようなんですが、コロナストレス解消の為、実走しましょう!!

◆□■◇◆□■◇◆□■◇◆□■◇

府中崖線の内側、崖沿いに根川が流れています。大地に降った雨が崖から湧いて川を作ってるわけですね。その根川に沿って、根川桜通りを進みます。

|

| 根川、手ブレでかなりピンボケになってしまいました |

下記の写真は、多摩川住宅前、ちょうど、染地せせらぎの散歩道の途中ですが、沖積低地と府中崖線崖上との高低差はこんな感じ、5m前後といったところでしょうか。

暫く行きまして、はい、杉森児童遊園です。

|

| 杉森児童遊園 |

この公園の北西端、丁度写真の所ですね、ここに、鎌倉時代、常性寺と、その境内にあったとされる第六天社、神明社(今の国領神社)があったそうです。が、調布市民ならご存知のように、今は甲州道中に移転してますね。度々洪水に遭うので、安土桃山時代に移動したということなんです。

やはり、このエリアに人っ子一人いないのは、府中崖線下の沖積低地が故の洪水が原因のようですね。

・・・なんですが、ここは非常に面白い。

杉森児童遊園から、杉森小、第三中、杉森遺跡広場の辺り、東西500m, 南北250mの広大なエリアは染地遺跡で、古墳時代から平安時代まで続く多層的な遺跡なんです。

|

| 杉森遺跡広場 |

で、その後、上記の通り、鎌倉時代には、常性寺、国領神社があったわけですから、古墳時代から、常性寺、国領神社が移転する安土桃山時代まで、大きな集落があったということになります。

何故、洪水が多いエリアに、こんなにも長く集落が存続したんでしょうか?, また、そこまで存続したのに、何故、安土桃山時代に崖上に移動したんでしょうか?

その疑問は解消されないまま、杉森遺跡広場から府中崖線沿いに復帰した地点の石垣の府中崖線です。見事ですね。

|

| 石垣の府中崖線 |

同じように、布多天神社も、元はここ、古天神公園にありました。1477年に多摩川の洪水を避け、現在地へ遷座されています。

やはり、沖積低地であるが故に、洪水が多く安定して住むことが出来ず、集落が出来にくい状況だったことが伺えます。

|

| 古天神公園 |

道は少し戻りまして、下布田遺跡の南側には、今でも江戸時代から続く畑が残っています。

|

| 正面のこんもりとした木々が下布田遺跡 |

この人っ子一人いないエリアは、狛江の水神前辺り、根川が多摩川に注ぐ辺りから、ナント!!, 青柳まで続くんです。中央高速やR20が多摩川を渡る辺りですね。

広大な田畑が広がっていたわけです。これを、千町耕地と呼んでいました。

この畑はその痕跡です。貴重ですね。

いつも見事と思うこの木も、痕跡なんでしょうね。

ここまでexploreしてきて、やはり、事前机上exploreで予測した通り、常性寺、国領神社、布多天神社の移動振りからすると、府中崖線による沖積低地が故に、洪水に悩まされ、嫌気が差して崖上に移動した、だから、崖下は人っ子一人いないエリアになり、千町耕地と呼ばれる一大田畑エリアになったということが分かりましたね。

◆□■◇◆□■◇◆□■◇◆□■◇

さて、道はやがて、沖積低地内のポツン集落の1つ、押立に到着しました。

|

| 押立村、迅速測図、一面の田畑の中にポツンと |

押立村は、調べたんですが、いつが起源か分かりませんでした。

が、1596年の多摩川洪水によって、今の府中市と稲城市に分断されたということですから、その時点で既に村は存在していたということになりますね。

|

| 本村神社と竜光寺 |

この本村神社も、多摩川の北側に分断された辺りを元々本村と呼んでたようなんですが、1672~1674年、ですから分断後ですね、本村側に創建されたからその名を本村神社としたそうです。

稲城側に島守神社があるんですが、そこは天王さんと呼ばれ、祭神の1つにスサノオが名を連ねています。ここ、本村神社も全く同じように、天王さんと呼ばれ、祭神の1つがスサノオですから、分断後、村の鎮守様、島守神社を分祀したのではないでしょうか。分断されても村は一つ、ということでしょう。

下記、1596~1615年に創建された押立神社も、だから分断後になりますが、始めは多摩川縁に鎮座したといいますが、度重なる洪水に、1644~1648年、現在地に移動したと言うことです。

|

| 押立神社 |

ここ押立は、千町耕地にポツンと残った村でした。

本日のexploreスタートの水神前からここまでの間のエリアは、皆、崖上に避難しています。

押立村は、ポツンと残る何か特別な理由でもあったのか、と、exploreしたわけですが、これまでの所、特に見つかっていません。って言うか、ここ押立村は多摩川洪水によって分断までされています。

にも関わらず、何故、ここ押立は、それでもここに残ったんでしょうか?

それは、逆に、分断が故ではないかと思うんです。

1596年より前、いつかは分かりませんが村が出来て、洪水は多かったでしょうから移住したいという思いはあったんだと思いますが、日々の生活に追われ、月日が経ち、1596年の大洪水を迎えてしまいます。

村は分断されました。しかし、村は一つです。渡しが必要に、重要になります。村の位置も今まで通り渡しの近くとしなければなりません。

そうやって、結果的に、沖積低地の中にポツンと残ったのだろうと想像します。ナント!!昭和24年まで、稲城側の押立は、現府中市の飛び地でした。

|

| 押立の渡し |

先を行きましょう。小田分村です。

ここもポツンとしてます。15軒の小さい集落です。

|

| 小田分村、迅速測図、ここもポツン |

小田分村の北の境がこの溝合神社がある辻です。

|

| 溝合神社 |

"神社"とは言ってますが、庚申塔2基と、石橋供養塔と庚申塔を兼ねた石塔1基、これは祠の外、祠に向かって左に設置されてますが、を、こう言っては失礼ですが、お祀りしているだけです。

祠の中を見ると、猿田彦大神と書かれた額がありますから、だから、"神社"ということなんだと思いますが。

この辻は、東の車返村から来る府中崖線のエッジを行く徒歩道と、北の常久村から来る荷車道との丁字路です。このまま南下すると小田分村に行きます。

だから、庚申塔が置かれたんだと思います。

ここ小田分村も先の押立村同様、調べたんですが起源は不明だったんです。いつ、どうして、ここに出来たのか、ポツンとここに残ったのか?

唯一、手掛かりになりそうなのが、この、村社石井神社なんです。

創建年は詳らかならず、ですが、祭神は、石筒之男神、品陀和気命、倉稲魂命。百日咳を治すと言われ、咳が治ったお礼におしゃもじを奉納し、おしゃもじ様と言われていたそうです。

これはもう完全に、

- ミシャクジ→シャクジン→石神→セキ神、

- ミシャクジ→シャクジン→杓子→杓文字の流れで、

御神体はまず間違い無く石でしょうし、下手すれば縄文まで遡れる、古い古い歴史のある村なのかもしれません。

多摩川の洪水に悩まされながらも、小さい村だったからなのか、そのままこの地に残り続けたのかもしれません。

先に行きましょう。是政です。

小田分村から是政に向かう道を行くと、この六地蔵があります。

普通、六地蔵はお寺や墓地の入口にありますが、ここは路傍です。

路傍にもお地蔵さんはよくあるんですが、その場合、1体です。

この六地蔵は何なんでしょうか?

迅速測図を見ると、まるで、宝性院の六地蔵であり、東にある祠も嘗ては宝性院の境内にあったものではないかと思うのです。

|

| ちょうど、地図の境になってしまったので分かりづらいですが、村道が是政村と多摩川の境界線のように見え、これはまるで現世と地獄(六道)の境のようで、六道側に閻魔様控える宝性院があり、その入口に六地蔵がある、というように見えませんか。なんだか、是政村民の多摩川に対する位置付けが垣間見えるような気がします。 |

|

| 宝性院 |

|

| 祠、幾つかの祠がありますがどれも何だか分かりませんでした。 |

村道を西へ。村道の南に、厄神社という珍しい神社があります。

私は初めて見ました。

名前から察するに、疫病神を祀ってるんだと思います。

調べてみると、平安期から、疫病神を村境に祀り、疫病神が村に入ってこないように願うという風習はあったようですね。

それを頭に入れて厄神社の位置を見ると(上記迅速測図), 六地蔵・宝性寺・祠と同様、多摩川から疫病神 = 洪水が入ってこないように位置させたように思います。

塞ノ神ともありますが、洪水を塞ぐということでしょうか。

|

| 厄神社 |

厄神社の北側(是政村側), 村道を越えた所に、村社是政八幡神社があります。

|

| 是政八幡神社 |

北多摩神社誌によれば、秀吉小田原攻め後の1590年、後北条氏家臣、高橋兵部丞吉次が勧請し、1784年、多摩川の洪水により社地流失し、現地に遷座したということです。

また、是政村の開拓ということでいえば、やはり後北条氏家臣、井田是正が、主君自害後ですから秀吉小田原攻めの1590年に実施したという話もあります。

高橋吉次と井田是正は同一人物ではないでしょうから、ちょっと良く分からない所もありますが、いずれにせよ、やはり、秀吉小田原攻め後の1590年に、氾濫原だったが故に荒れ地として放置されていた所に、後北条氏家臣が帰農し土着したというように考えられます。

これは、多摩川右岸と同じですね。

ただ、鎌倉時代に遡れると言われる鹿島神社と西蔵院があり、渡しもあります。私の大好きな私本太平記でも尊氏がこの渡しを使って大丸に渡ってますね。

洪水に悩まされながらも、鎌倉期から続いてきて、秀吉小田原攻めの後には、破れた後北条氏家臣、高橋吉次、あるいは井田是政が帰農し、開拓して、是政八幡の謂れにあるように、村内での移動はあったにせよ、崖上に移動するには至らず、今に至る、という可能性もあるのではないでしょうか。

|

| 鹿島神社 |

|

| 西蔵院 |

◆□■◇◆□■◇◆□■◇◆□■◇

まとめに入る前に、迅速測図を見て思ったんですが、押立村は、多摩川が東西方向水平に流れていたのが、南東向きに流れを変える位置にありますね。

一方、小田分村と是政村は、東西方向水平の位置にあります。

両者共、沖積低地ですし、実際、洪水被害もあるんですが、押立村の方が、多摩川の川岸を破壊する圧力が強そうですよね。逆に、小田分村と是政村は弱そう。水害も、あるにはあったんですが、村を移動するほどではなかったのかもしれません。

如何でしたでしょうか。

以下のようにまとめられそうです。

- 多摩川左岸は、多摩川の南下によって、周囲より一段と低い府中崖線下の沖積低地が出来た。

- 染地遺跡、常性寺、国領神社、布田天神社など、一時的に集落は出来たものの、やはり、多摩川の洪水に悩まされ、崖上へと移動し、人っ子一人いない、一面田畑の千町耕地が出来た。

- そんな中、押立村は、多摩川に分断されたからこそ、渡しが重要となり、沖積低地内にポツンと村が残った。

- 小田分村は、下手をすると縄文まで遡れる歴史があるかもしれず、位置的に、丁度、多摩川が東西方向水平に流れる北側にあり、洪水被害がさほどではなく、小さい村だったことも重なって、そのまま残った。

- 是政村は、鎌倉時代まで確実に遡ることができ、多摩川右岸同様に、秀吉小田原攻めの後に、後北条氏家臣が帰農し、開拓の為、入植し、多摩川の洪水に悩まされながらも、小田分村同様、その多摩川に対する相対的な位置から、さほどの水害とはならず、渡しもあったので、そのまま残った。

最後に、

狛江市役所のこの記事を引用します。

"多摩川の水面は、昔は今よりずっと高く、しかも堤防は低くて所々とぎれていた。上流の深い森林のおかげで、多少の雨なら急激に増水することもなかったが、年に2、3回は大水が出て渡船場がとまり、年に一度ぐらい千町耕地いっぱいに水面があがってきた。

人家が全くない千町耕地は、増水した時、遊水池の役割を担ったといえる。・・・"

なるほど。敢えて途切れ途切れの堤防とし洪水させ、下流を守ったんですね。だから人っ子一人住んでなかった。